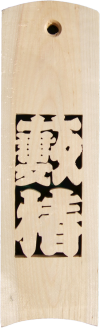

スダジイ ブナ科 シイ属 5月に入ると里山はツブラジイとともにカリフラワーかブロッコリーのような形で黄白色に染まる。椎の実は灰汁が少なく生食できる。樹皮はツブラジイのなめらかに対し縦割れする。

スギ ヒノキ科 スギ属 名の由来は傍らにはびこらず上へと進む「進木(ススギ)」であるという。日本の特産種で古くから有用材として植林された。雄花は花粉症の元凶として有名。

スモモ バラ科 スモモ属 「李下に冠を正さず」の木はスモモである。「酸桃」とも書き酸味が強いことを表している。原産はコーカサス地方と中国がある。日本へは中国から伝わったとされる。

スズカケノキ スズカケノキ科 スズカケノキ属 由来は楽器の「鈴」を付けたようであることから 学名である「プラタナス」ともいう。ヨーロッパ原産 街路樹でよく見かける。

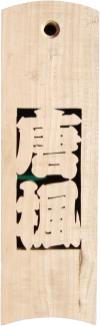

シュロ ヤシ科 シュロ属 樹皮は縄やウレタンフォームの普及以前は金属バネと組み合わせて椅子やベッドのクッションに利用された。材は独特のマダラ模様である。

タブノキ クスノキ科 タブノキ属 霊が宿る木とされていた。霊(タマ)がタモ、タグ、タブと変化したと考えられる。

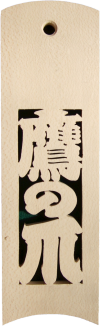

タカノツメ ウコギ科 タカノツメ属 鮮やかな緑色で鷹の爪を思わせる冬芽が名の由来 里山の道路脇は秋になると鮮やかな黄葉で染まる。

タラノキ ウコギ科 タラノキ属 新芽はたらのめと呼び、天ぷらなどに コシアブラの山菜の女王に対し、王様と呼ばれる。樹皮には多数棘がある。棘のないのをメダラという。

タチヤナギ ヤナギ科 ヤナギ属 樹形が立ち上がったように見えることから 柳類ではもっとも普通に見られる。河原、湿地帯で群生。

トガサワラ マツ科 トガサワラ属 枝葉は栂に、材は椹に似ているとされるがはっきりしない。世界中で多くの化石が発見されていることからかつては繁栄したと考えられている。

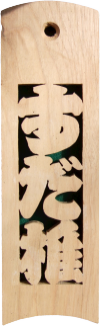

トチノキ ムクロジ科 トチノキ属 葉の大きさは全体で50cmにもなり、樹木としては最大級 枝先に集まって着く掌状葉は見分けやすい。実はかつて救荒植物として食用に 現在では「栃餅」として土産物に

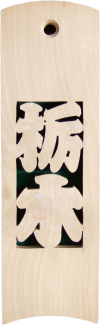

トウカエデ ムクロジ科 カエデ属 中国原産のカエデ 葉は3裂し樹皮は縦に裂け剥がれる。大気汚染に強く街路樹として多用されている。

トウネズミモチ モクセイ科 イボタノキ属 モチノキの葉に似ていること、果実が鼠の糞に似ていること 中国が原産であることからこの名がある。実は滋養強壮剤となる。

ツブラジイ ブナ科 シイ属 椎の実が丸(円)の形からこの名がある。実は灰汁がないのでスダジイとともに生食できる。縄文遺跡からの出土もある。

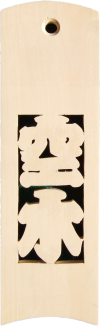

ツクバネガシ ブナ科 コナラ属 枝先に集まって着く葉の様子がツクバネ(羽子板の羽根)のようであることから 全体にウラジロガシに近いが葉裏はウラジロほど白くない。

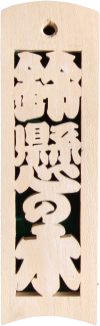

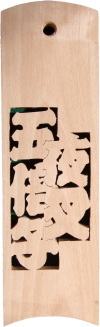

ツガ マツ科 ツガ属 別名「トガ」というがこれはかつて罪人をはり付けるのに使ったためとの説がある。秋篠宮文仁親王のお印

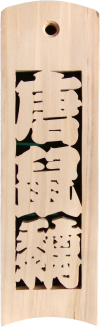

ツゲ ツゲ科 ツゲ属 材は堅く緻密で艶がある。成長が遅く幹が10cmになるのに80年かかるといわれている。櫛、印鑑、将棋の駒などに利用 葉や形が似ているイヌツゲは別種

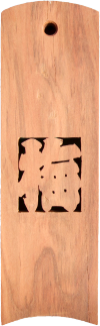

ウバメガシ ブナ科 コナラ属 新芽や若葉が茶色いことから「姥目」とする説がある。材は緻密で堅く「備長炭」の材料で知られている。また病虫害や都市環境に強いことから街路樹、垣根に利用される。

ウメ バラ科 アンズ属 梅は500種の園芸種があるといわれている。中国では塩とともに最古の調味料だとされる。良い味加減や調整を意味する「塩梅」(あんばい)は梅と塩の味付けがうまくいったことを示すもの

ウラジロノキ バラ科 アズキナシ属 葉脈が規則正しく並び重鋸歯(ダブルでぎざぎざ)になっている。葉裏は綿毛に覆われていて白く 名前の由来になっている。

ウリハダカエデ ムクロジ科 カエデ属 樹皮は緑色に縦縞が入ったマクワウリの模様に見えることからこの名がある。樹皮の緑色といえば「ウリカエデ」「アオキ」とこの種以外に知らない。

ウリカエデ ムクロジ科 カエデ属 ウリハダカエデとの違いは 葉が小型で細長い、秋にはウリハダカエデの紅葉に対し、黄葉である。樹高は5m前後で大きくならない。

ウルシ ウルシ科 ウルシ属

ウツギ アジサイ科 ウツギ属

ウワミズザクラ バラ科 サクラ属 亀甲占いで溝を彫ったいたに使われたことに由来

ヤブニッケイ クスノキ科 クスノキ属 肉桂に対し、劣ることから 種子から香油がとれ、葉や樹皮は薬用に

ヤブツバキ ツバキ科 ツバキ属 艶葉木(つやはぎ) 厚葉木(あつはぎ)から転化したものと言われている。種子を絞って「椿油」が取れ、高級食用油、整髪料に利用。

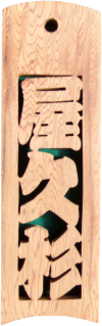

ヤクスギ ヒノキ科 スギ属 ヤクスギは樹種ではない。屋久島産で標高500m以上で樹齢1000年以上のものを指す。乏しい栄養の土で高湿 多雨により、樹脂量が多く年輪は緻密。

ヤマボウシ ミズキ科 ミズキ属 中央の球形の花序を僧侶の頭に、花びらに見える総苞片を頭巾に見立てこの名がついた。

ヤマハゼ ウルシ科 ウルシ属 かつては黄櫨(ハジ)と呼んでいたがハゼに転化した。果実から蝋を取り出し「和ローソク」を作る。葉はハゼノキに対し幅広で区別できる。

ヤマモモ ヤマモモ科 ヤマモモ属 桃に似た実をつけることから 実は生食できジャムなどにも加工される。公園、街路樹に利用

ヤマザクラ バラ科 サクラ属 明治以前から平安時代の間は花見といえばヤマザクラであった。それ以前は花といえばウメになる。ソメイヨシノと比べ葉と花が同時に咲くので見分けやすい。

ヤシャブシ カバノキ科 ハンノキ属 名の由来は熟した果穂が夜叉に似ていることとタンニンを多く含みヌルデの虫こぶ(ヌルデミミフシ)の代用としたことから

ヤチダモ モクセイ科 トネリコ属 湿地や渓流沿いでも生育する。かつて王選手のバットはヤチダモの辺材に樹脂を圧縮してできたバットであった。昭和54年以降圧縮バットは禁止された以降アオダモに変わった。

ユリノキ モクレン科 ユリノキ属 北米東部原産 葉の形が特徴的で「ハンテンボク」とも呼ばれ半纏の形をしている。街路樹でよく見かける。