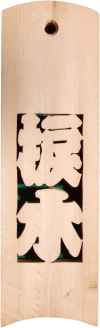

ネジキ ツツジ科 ネジキ属 幹はねじれていてこの名の由来に アセビと同様有毒植物でかつて牛や馬が原因不明の疾病にかかったが後でこれによる中毒であることが分かった。

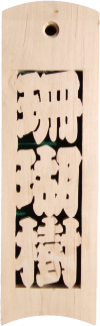

オオバヤシャブシ カバノキ科 ハンノキ属 夜叉は秋に枝から垂れ下がった「果穂」の様子が夜叉のよう見えることから。五倍子は果穂から黒い染料が取れ、ヌルデの虫こぶと似ていることから

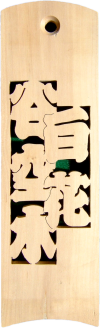

オオイタヤメイゲツ ムクロジ科 カエデ属 掌状に広がる葉の様子を名月に例えた。板屋は多くの葉が重なり合って雨をもしのぐ様子を板葺屋根に例えた。いづれにしても粋な名だ。

オオモミジ ムクロジ科 カエデ属

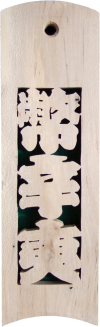

オノオレカンバ カバノキ科 カバノキ属 非常に成長が遅く、そのため堅いがゆえにこの名がある。標高500m以上で生息し植林もされないため希少木。

オニグルミ クルミ科 クルミ属 チークやマホガニーと共に世界三大銘木の一つ 木質は重硬で衝撃に強く、強度と粘りがあり、狂いが少、加工性や着色性も良 クルクル回る実 が由来

ヌルデ ウルシ科 ヌルデ属 かつて幹に傷つけて白い液を取り出し塗料として使った。葉にアブラムシが寄生し虫こぶができる。これにはタンニンが多く含まれていて昔既婚の女性が「お歯黒」に利用

リンボク バラ科 バクチノキ属 若葉の鋸歯は鋭くとがるのでヒイラギと間違うことも、成木は鋸歯がなくなる。サクラ属であるが常緑樹

リンゴ バラ科 リンゴ属 原産地はコーカサス地方とされている。世界で7500種以上の品種がある。本来落葉高木であるが、生産者の肉体的負担軽減のための矮性(小形のまま成熟させる)栽培が主流

リョウブ リョウブ科 リョウブ属 かつて救荒植物として育て蓄えることを法できめられたことによる名称と花序の形から「竜尾」がなまったとの説もある。

サイカチ マメ科 サイカチ属 樹皮に枝が変化した大きな棘があるので見分けやすい。豆果はサポニンを多く含むため戦時中石鹸の代わりに利用された。皂は「黒い」莢は「サヤ」を表している。

サカキ サカキ科 サカキ属 昔から神事に用いられたことから「榊」となった。また人と神の境であることから境木「さかき」が語源

サクラバハンノキ カバノキ科 ハンノキ属

サンゴジュ レンプクソウ科 ガマズミ属 夏から秋にかけてみのる赤い楕円状の実を宝石珊瑚に見立てた。沖縄ではかつて毒流し漁に利用。また燃えにくいことから延焼防止樹として生垣に

サラサモクレン モクレン科 モクレン属

サルスベリ ミソハギ科 サルスベリ属 夏から秋にかけての長い間鮮やかな紅や白などの花を咲かせることから「百日紅」(ひゃくじっこう)という。

サンショウ ミカン科 サンショウ属

サワラ ヒノキ科 ヒノキ属 檜に対し爽か(さわらか さっぱりとした)であることから命名 木材としての強さは少ないが水に強く桶などに利用される。葉裏の気孔帯は「X」に見える。

サザンカ ツバキ科 ツバキ属 ツバキの中国名「山茶」が間違って当てられ、「山茶花(さんさくぁ)」が「ささんくぁ」と変化した。

センダン センダン科 センダン属 センダン属 栴檀の古名「アフチ」の語源は5~6月に咲く花の色 樗(おうち)である。この色は薄紫でおうち色として親しまれている。かつては斬首処刑された首を晒す獄門台に使われた

シマコクタン カキノキ科 カキノキ属 木材のなかで最も比重が高く1.1ほどで水に沈む。産地はインド、スリランカ、など ピアノの鍵盤、仏具、など 成長が遅く直径が18cmになるまでに200年かかるといわれてる。

シラカバ カバノキ科 カバノキ属 樹皮が白いため標準和名は「シラカンバ」 樹液はキシリトールの原料 明るい高原のイメージから「高原の白い貴公子」と呼ばれる。

シラカシ ブナ科 コナラ属 材の色が他の樫類より白いことからこの名がある。江戸時代には槍の柄に一番として利用された。材は粘り強く硬い

シロハナタニウツギ スイカズラ科 タニウツギ属

シタン マメ科 ツルサイカチ属 三大唐木の一つ、産地はブラジル、中米など 耐朽性が高く高級家具、指物など わずかにバラの香りがありローズウッドのともいう。

シダレヤナギ ヤナギ科 ヤナギ属 ヤナギ類は多種あるが、シダレヤナギは古くから都市の街路樹としてよく用いられた。そのためヤナギといえばシダレヤナギを指すことが多い。

シデコブシ モクレン科 モクレン属 花の形が祓い串、御幣、玉串の紙の形(紙垂、四手、幣)に似ていることから 別名ヒメコブシ 絶滅危惧種に指定されている。

シキミ マツブサ科 シキミ属 密教の供養に特に用いられる。 シキミはすべてにおいて毒性があり、特に実は劇物に指定されている。葉、茎、果実とも一種の香気があり、棺に葉などを敷き臭気を消すために用いる。

シナノキ アオイ科 シナノキ属 信濃は古くはシナノキを多く産出したことから「科野」と呼ばれていた。木部は白く「シナベニヤ」と呼ばれ合板の化粧に使う。

シオジ モクセイ科 トネリコ属 柾目が通っていることから「柾樹、柾寿」(しょーじゅ)⇒しおじに変化したといわれている。全体にヤチダモとよく似ているが、葉柄の付け根の部分が違うことで見分ける

シロモジ クスノキ科 クロモジ属 クロモジの枝が黒っぽいのに対し、白っぽいことからこの名がある。枝葉はクロモジ属特有の芳香がある。葉の形が独特でティラノサウルスの足跡に似ていて覚えやすい。

シロタガヤサン マメ科 センナ属 ホンタガヤサンが黒系に対して白系のもの。

ソメイヨシノ バラ科 サクラ属 江戸の染井村の造園師によって育成された。桜で有名な吉野山にちなんでこの名が付けられた。日本の桜600種のなかで圧倒的に多く植えられた桜の代表格。

ソヨゴ モチノキ科 モチノキ属 本来は「具柄冬青」手斧や道具の柄に多用されたことによる。冬青は冬でも青々してる意であるが、常緑樹全般に言えるので敢えて区別